Los bibliotecarios del MIT (Massachusetts Institute of Technology) celebraron unas jornadas en las reflexionaron sobre los distintos desafíos a los que se enfrentan las bibliotecas en este siglo XXI. Al contrario de lo que podría pensarse, no existe una versión pesimista del futuro de las bibliotecas. Ya que éstas todavía tienen una función preeminente en la sociedad en la que se sitúan. El objetivo de la biblioteca se fundamenta en “ahorrar el tiempo al usuario”, algo que podría parecer disuelto cuando todo el mundo lleva una conexión a internet en el bolsillo. Sin embargo, ese acceso inmediato también debe ser alimentado. En el caso del MIT, cuando se anunció el descubrimiento de las ondas gravitacionales, los servidores de la biblioteca debieron ser reforzados, mientras se habilitaba un sitio web con materiales de apoyo para que los medios y los ciudadanos de a pié pudiesen consultar con profundidad ese tema.

Por lo tanto, si creemos que tras la digitalización la biblioteca, tal y como está concebida, está acabada. Lo más probable es que nos equivoquemos, ya que no debemos olvidar que la biblioteca como ente se ha adaptado durante siglos tratando siempre de mantenerse como el lugar donde las personas y la información interactúan.

Ni la sociedad ni la información son entes estáticos. Evolucionan durante el tiempo atendiendo a los desarrollos propios de la Humanidad. Así, durante su existencia, las bibliotecas acogieron a tabletas de arcilla, a rollos de papiro, códices de pergamino y hasta a las nuevas formas de transmitir información como fueron los discos compactos. La sociedad también evolucionó gracias a la lucha contra el analfabetismo y la educación obligatoria, a que las universidades se alejasen de su carácter elitista para hacerse más inclusivas, a que los hábitos de lectura evolucionasen y a que la comunicación se transformó para adecuarse al ámbito electrónico.

Y, a pesar de ello, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las bibliotecas actualmente es la conservación de los objetos digitales debido a su obsolescencia. Sin embargo, también se debe tener presente que no todo se encuentra ni va a poder ser digitalizado, es por ello que los profesionales de la información no deben olvidar que también deben dedicarle recursos a los materiales impresos. Qué se debe almacenar y qué no, qué debe ser restaurado y cómo, tratando de ser lo más respetuoso con los materiales y que sea sostenible medioambientalmente.

Además, no todas las ramas del conocimiento se enfocan en los mismos materiales. Así, por ejemplo, las ciencias suelen preferir la difusión digital, mientras que las artes todavía prefieren los materiales impresos. También se debe considerar que algunos documentos, como en el caso de las publicaciones periódicas, ocupan mucho espacio y finalmente pesan mucho, lo que hace resentirse tanto a las estructuras de los edificios como a los cimientos.

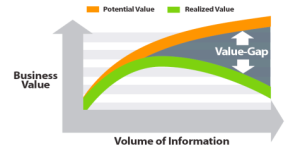

Otro de los problemas es transmitir los fondos digitales que puede llegar a poseer una biblioteca. Aunque las colecciones digitales puedan ser inmensas, no pueden ser visualizadas y el cómo se transmite al usuario y cómo se puede representar la profundidad del conocimiento también es importante.

Por otro lado, y como ya señalamos en un artículo anterior, los edificios se convierten en lugares centros comunales, de intercambio y de encuentro cultural. Deben ser lugares donde la gente quiera pasar mucho tiempo. Cada vez hay más necesidad de crear pequeños espacios de colaboración, donde se debata, sin olvidar que sigue siendo un refugio para los estudiantes donde buscan la tranquilidad y el silencio que no encuentran en otros espacios. Aunque la figura del bibliotecario gruñón que manda callar es un tanto ofensiva, todavía es necesaria y justo lo que algunos usuarios necesitan.

Comentarios cerrados